ニュース

テレワーク縮小と出社回帰の現状|従業員の希望と企業の対応方法

コロナ禍で一気に広がったテレワークですが、近年は「出社回帰」が注目されています。実施率の低下や企業側の方針変更で、従業員とのギャップが生じる場面も出ています。この記事では、出社回帰の背景と最新データ、企業が取るべき対応策を整理し、現場で迷わないためのヒントを紹介します。

目次

1. 出社回帰とは?テレワーク縮小が進む背景

2. 出社は本当に増えている?最新データと社員の希望

3. 企業が出社回帰を進める理由:経営層と現場の本音

4. 出社回帰のリスクと対応策

5. テレワーク管理もできる勤労の獅子

6. まとめ

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

1. 出社回帰とは?テレワーク縮小が進む背景

ここでは制度の全体像を押さえつつ、なぜ話題になっているのか背景を整理します。

コロナ禍で広がったテレワークと出社回帰の流れ

2020年の新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに、多くの企業は急速にテレワークへ移行しました。感染防止を最優先とした在宅勤務推奨の動きにより、従来は出社が当たり前だった職場でも、短期間でリモート体制を整える必要に迫られたのです。

当初は混乱もありましたが、Web会議ツールの普及やクラウド型業務システムの導入が後押しとなり、一定の成果を上げました。業務効率が上がった企業や、社員が「通勤時間が減った分、学習や家庭との両立がしやすくなった」と評価する声も少なくありません。結果として、テレワークは「緊急避難的な手段」から「新しい働き方の選択肢」へと位置づけを変えていきました。

しかし2023年5月、新型コロナが5類へと移行すると社会状況は一変しました。街に人出が戻り、企業も「出社を増やす」方向に舵を切り始めます。いわゆる"出社回帰"です。特に製造業や不動産業など現場対応が不可欠な業種では早期から回帰が進み、2024年以降は大手企業が「原則出社」へシフトしたことが報道され、社会的にも大きな注目を集めました。

出社回帰をめぐる現場と経営のギャップ

従業員からは「テレワークの便利さは実感しているが、制度は縮小されている」という声が増えています。週3日テレワーク可能だった企業が週2日に減らすと、「生活リズムが崩れた」「通勤の負担が増えた」といった不満が噴出します。

一方、企業側は「会議の進行がスムーズになった」「ちょっとした相談が増えて業務が回しやすい」と肯定的に捉える傾向があります。つまり、同じ制度変更でも、従業員にとっては負担増である一方、企業にとっては業務改善と映るのです。このギャップが摩擦の火種となります。

通勤時間が週に2日増えるだけで、育児や介護との両立が難しくなる従業員もいます。その結果「制度変更が離職につながった」というケースも少なくありません。人材確保が課題となる今、この影響は軽視できないでしょう。

労務管理の視点で制度を整える重要性

こうした変化に対応するには、出社回帰を単なる「経営判断」として押し付けるのでは不十分です。労務管理の観点から制度を整理し、従業員に納得感を持ってもらう工夫が不可欠となります。

・就業規則に出社日数やテレワークの扱いを明記する

・制度変更の背景や目的を社内で丁寧に説明する

・段階的な導入や試行期間を設ける

このような対応があるだけで、現場の混乱は大きく減ります。これらを整えずに「来月から出社日数を増やす」といった対応をすれば、現場の混乱や労務担当者の負担増につながりやすいのは"あるある"です。

2. 出社は本当に増えている?最新データと社員の希望

ここでは、最新の統計データをもとにテレワーク実施率の実態を確認し、従業員が実際にどのような勤務形態を望んでいるのかを整理します。企業側の判断と従業員の希望にはギャップが存在し、この差をどう埋めるかが「テレワーク管理方法」を考えるうえで欠かせない視点です。

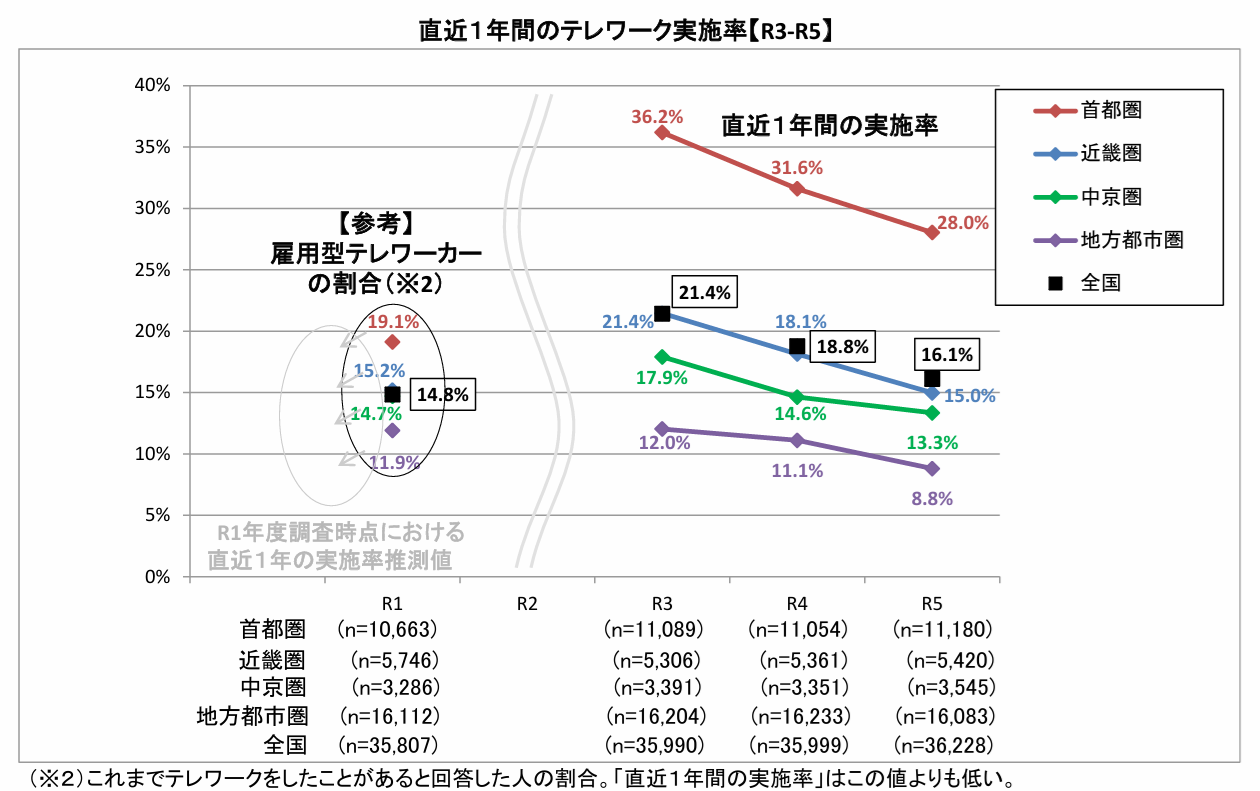

最新データで見るテレワーク実施率と業種別の差

国土交通省が2025年3月に発表した「令和6年度 テレワーク人口実態調査(概要版)」によると、2024年10月時点でのテレワーク実施率は15.6%にとどまりました。2021年の緊急事態宣言期には30%を超えていたことを考えると、全国的に出社回帰が進んでいることが明らかです。

出典:国土交通省「令和6年度 テレワーク人口実態調査(概要版)」(2025年3月)

一方で、求人市場や求職者のニーズは逆の傾向を示しています。求人検索データでは「フルリモート」「完全在宅」といったキーワードの検索数が2019年比で90倍以上に増加。Indeedでも「リモートワーク」関連検索は高水準を維持し、従業員側は依然としてリモート勤務を強く志向していることが分かります。

実際に現場の声としても、

「求人広告に『リモート可』と書いたら応募数が倍増した」

「完全出社に切り替えた途端に候補者が激減した」

といった事例が報告されており、採用や人材定着の観点から出社回帰がリスクになり得ることが明らかになっています。

社員が望む出社頻度と世代別の働き方意識の違い

Job総研が2025年に実施した調査では、「週3日以下の出社を望む」従業員が全体の7割超に達するという結果が示されました。完全出社を希望する割合はわずか2割程度であり、テレワークはすでに従業員の働き方の一部として定着しているといえます。

世代別に見ると意識差は顕著です。

若い世代である20〜30代は「時間の自由度」を重視し、育児や資格勉強といった自己投資の観点からもリモート志向が強い傾向にあります。逆に40〜50代は「部下の顔を直接見たい」「対面の方が会議を進めやすい」といった理由から出社を支持する割合が高いという結果が出ています。

こうした世代差もあって、現場からは次のような声が聞かれます。

・「週2〜3日の出社なら両立できるが、完全出社になると転職を考える」

・「採用時に『リモート可』を条件にする応募者が増えている」

つまり、単純に"出社回帰"という一言では括れない状況があるのです。

出典:Job総研「2025年 出社に関する実態調査」(2025年1月)

企業が取るべき対応:データと従業員の声の活用

企業が出社とテレワークの適切なバランスを見極めるためには、従業員アンケートを実施して勤務実態や希望を可視化することが不可欠です。

・理想とする出社頻度

・テレワーク利用状況

・出社によるメリット・デメリット

これらを数値化して提示すれば、経営層への説明にも説得力が増します。また、全国平均のデータと自社内の実態を比較することで、業界的な常識と自社特有の事情の両面から制度を検討できるようになります。

そのうえで、制度を変更する際には「なぜ変更が必要なのか」「従業員にどんな影響があるのか」といった背景を丁寧に説明することが、納得感を生むカギとなります。

3. 企業が出社回帰を進める理由:経営層と現場の本音

出社回帰の背景には、経営層の戦略的な判断と、従業員の現場感覚の双方があります。ここでは、それぞれの立場から出社を求める理由を整理し、両者の意識の違いを浮き彫りにします。

経営層が出社回帰を求める理由

前章でも触れたように、出社回帰にはコミュニケーションや統制の観点があります。ただし、企業側の立場から見ると、より経営判断に直結する要素が浮かび上がります。

生産性の把握

テレワークでは従業員の働きぶりが見えにくく、特に成果を数値化しづらい部署では業務量や進捗を把握しにくいという課題があります。出社により、進行状況を直接確認できる安心感があります。

組織の一体感

企業文化や帰属意識はオフィスに集まることで醸成しやすいと考える傾向があります。特に大企業では「部署間の壁が厚くなる」「雑談が減って新しいアイデアが出にくい」といった懸念から出社回帰を進めるケースが目立ちます。

オフィス投資の回収

オフィス維持費や設備投資が継続するなかで、座席が空いたままでは経営効率が悪化します。稼働率を上げることで経営的な説明がつけやすいという理由も無視できません。

従業員から見ると「通勤負担が増える」だけの制度変更でも、企業側にはこのような事情があります。説明不足のまま方針だけを打ち出すと、「企業の都合で振り回されている」という不満につながりやすいのです。

従業員が出社を求める理由

一方で、従業員側にも出社を望む声があります。こちらは経営判断よりも、日々の業務運営に直結する課題が中心です。

特に多いのは次の3つです。

コミュニケーション不足

オンライン会議は議題に沿ったやり取りは可能ですが、雑談や小さな相談は生まれにくいのが実情です。「部下の変化に気づけない」「新人が孤立する」といった声がよく挙がります。

育成や教育の難しさ

OJTのように「隣で見せながら教える」ことに価値がある仕事は、画面越しでは伝わりにくいものです。その結果、若手の成長が遅れていると感じる管理職も少なくありません。

情報の断片化

誰がどの仕事を進めているのかが見えにくく、重複作業や情報の行き違いが起こりやすいのも現場の悩みです。特に複数部署が関わるプロジェクトでは「集まって話した方が早い」という感覚が根強く残っています。

現場の従業員からは「チャットの返信が遅いだけで不安になる」「出社していれば5分で済むことがオンラインだと30分かかる」といった声も多く、小さな不便の積み重ねが出社回帰への期待を生み出しています。

出社回帰の意味するもの

ある企業では週1日の出社日を設けたところ、「その日に課題を一気に共有できる」「若手が気軽に相談できる」といった効果が出ました。全面的に出社へ戻さなくても、現場に安心感を与える仕組みになったのです。

このように従業員が出社を求める理由は「効率化」ではなく「安心感」にあります。つまり、企業が制度を設計する際には「コミュニケーションや育成を補う仕組みをどう構築するか」を前提に考えることが重要です。柔軟な制度を整えることで、従業員の不満を抑えつつ、企業側の目的も実現しやすくなります。

4. 出社回帰のリスクと対応策

出社回帰を進める際には、見落としがちなリスクがあります。背景説明や制度設計を誤れば、せっかくの方針転換が逆効果となり、モチベーション低下や人材流出につながるおそれがあります。ここでは代表的なリスクと、それに対する対応策を整理します。

従業員のモチベーション低下リスク

出社回帰において最も大きな懸念は、従業員のモチベーション低下です。特にテレワークを前提に生活設計をしていた従業員にとって、出社日数の増加は大きな負担になります。通勤時間の増加や家庭との両立困難は「企業の方針に振り回されている」という不満へ直結しやすいのです。

Job総研の調査でも、週3日以下の出社を希望する従業員が7割を超える という結果が出ています。これに逆行する方針は反発を招き、転職や離職の増加につながるリスクが高いといえます。

現場からは、「出社が増えても業務量は変わらないのに、家庭の負担だけが増えた」といった声も挙がっています。企業が想定していなかった人材流出が起きる可能性は十分にあるのです。

制度面での注意点とハイブリッド勤務の工夫

次に注意すべきは、制度面での不備です。出社とテレワークが混在する体制では、運用上のトラブルが起きやすくなります。

特に押さえるべきは以下の点です。

就業規則との整合性

出社日数や勤務形態を変更する場合、テレワーク制度を明文化している企業では規程の改定が必要です。あいまいなまま運用を続けると「労働条件の不利益変更」として法的なトラブルになる可能性があります。

労働時間管理の複雑化

出社とテレワークが混在すると、打刻方法や残業計算のルールが不明確になりやすいのが実情です。

典型的な現場の悩みは、

「打刻漏れが増えて勤怠修正が大変」

「在宅中の残業申請が出てこない」

といったケースです。

このような課題に対する有効な対応策は ハイブリッド勤務の制度設計です。部署ごとに裁量を持たせ、出社と在宅の比率を固定せず柔軟に設定する方法が現実的です。さらに、勤怠管理システムを活用して「どこで働いても同じルールで打刻できる仕組み」を整えることで、管理負担を大きく減らすことができます。

出社回帰を"逆効果"にしないために

出社回帰は単なる方針転換ではなく、従業員の生活実態や制度上の整合性を踏まえた調整が必要です。企業がこの視点を欠いたまま「出社を増やす」とだけ打ち出すと、従業員の不信感や離職を招き、結果的に組織力を弱めるリスクがあります。

制度変更の際には、従業員の声を拾いながら段階的に導入すること、そして勤怠管理や規程をセットで見直すことが、安心して進めるための必須条件といえるでしょう。

5. テレワーク管理もできる勤労の獅子

出社と在宅が混在するハイブリッド勤務では、勤怠管理の煩雑さが大きな課題になります。そこで役立つのが、クラウド勤怠管理システム 「勤労の獅子」 です。

勤労の獅子なら、従業員はテレワーク時は専用の画面から打刻することで、業務中と離席中を管理することができます。出社とリモートの勤務状況を一元管理できるため、企業側は勤怠修正や残業管理の手間を大幅に削減できます。

出社回帰が進む中でも、テレワークを取り入れた柔軟な働き方を支える仕組みとして有効です。

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

6. まとめ

テレワークの拡大とその後の出社回帰は、企業と従業員の双方に大きな影響を与えています。企業側は生産性や一体感の確保、オフィス投資の回収を重視する一方で、従業員は柔軟な働き方や家庭との両立を求めており、その間にギャップが生まれています。

重要なのは「出社かテレワークか」という二択ではなく、自社に合ったバランスを設計することです。従業員の声を踏まえた制度設計や勤怠システムの活用によって、ハイブリッド勤務でも安心して働ける環境を整えることが可能です。

出社回帰は単なる「元に戻る」動きではなく、新しい働き方を形づくる過程といえます。経営と従業員の双方が納得できる落としどころを探ることが、これからの労務担当者に求められる姿勢です。

導入のご検討・

ご相談はこちらから

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせは

03-5419-3663

受付時間10:00~18:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)