ニュース

【2025年度見直し】時間単位年休の上限は"50%"へ?最新動向と実務対応まとめ

「時間単位年休の上限が緩和されるらしい」と耳にした方も多いのではないでしょうか。現行では年5日分までしか時間単位で取得できませんが、政府は2025年度中に見直し案をまとめる方針です。この記事では、検討中の緩和内容とその理由、そして企業が今から準備すべき対応を整理します。制度の背景も合わせて確認しておきましょう。

目次

1. 上限緩和の動きと現状

2. なぜ上限緩和が議論されているのか

3. そもそも時間単位年休とは?基本を再確認

4. 上限緩和後に想定される実務対応

5. 制度改正に対応できる「勤労の獅子」のサポート体制

6. まとめ

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

1. 上限緩和の動きと現状

ここでは、政府が進めている時間単位年休の上限緩和について、制度の見直し方針と今後のスケジュールを整理します。現行制度との違いを理解しておくと、就業規則の改定準備がしやすくなります。

2025年度中に結論へ――政府方針の概要

時間単位で年次有給休暇を取得できる「時間単位年休」は、2009年の法改正で導入されました。現在は、1年につき5日分(=所定労働時間40時間相当)までしか時間単位で取得できません(労働基準法施行規則第24条の6)。

この上限を見直す動きが本格化しています。政府の規制改革推進会議は2024年6月、「時間単位年休の上限緩和」を検討課題に位置づけ、厚生労働省に制度改正を要請しました。これを受け、厚労省は2025年度中に結論を出す方向で調整を進めています。施行時期は早ければ2026年4月の可能性があります。

見直し案は、「年次有給休暇付与日数の50%まで時間単位で取得を認める」方向です。

たとえば、年休が20日ある従業員は現行の5日分(40時間)から10日分(80時間)まで時間単位で使えるようになります。制度の目的を変えずに、取得の柔軟性を広げるイメージです。

なお、上限緩和は「取得義務5日」とは別枠のまま維持される見込みです。企業は、時間単位分を義務取得分に算入せず、別管理を続ける必要があります。緩和後も「柔軟化」と「休養確保」の両立が基本方針です。

厚労省は今後、制度案を公表したうえでパブリックコメントを実施し、詳細ルール(上限設定や労使協定項目)を整理する予定です。企業としては「まだ決まっていない」と静観するのではなく、上限値を変えても運用できる仕組みを今から設計しておくと安心です。

緩和後に想定される制度設計のポイント

上限が付与数の50%まで緩和されても、労使協定による制度設計の基本構造は変わりません。企業は、①対象となる労働者、②1日分の時間換算、③取得単位、④上限時間数を協定に明記する必要があります。

現行では、すべての従業員を一律「年5日上限」としているケースが多いですが、緩和後は付与日数や雇用区分ごとに差を設けることも検討できます。

たとえば、フルタイムの従業員は付与日数の50%、短時間の従業員は30%までとするなど、実態に合わせた設計が可能になります。

ただし、上限が増えることで残数管理と申請処理の負担は確実に増加します。1日の所定労働時間が部署や職種で異なる企業では、統一基準を設けておかないと計算が複雑化します。

そのため、労使協定に「上限時間数の算定方法」や「端数の扱い(切り上げ・切り捨て)」を明記しておくことが重要です。

実務上は、制度を単に拡大するだけでなく、「どの範囲で取得を許可するか」も決めておく必要があります。

たとえば、工場では工程停止を防ぐため「交代要員確保ができる場合のみ承認」、オフィス勤務では「1時間単位から利用可」といった形で、業務特性に応じた運用ルールを設定するのが現実的です。

このように、緩和後は企業の裁量が広がる一方、制度の設計ミスがトラブルの火種にもなります。改正発表後には、労使協定の更新スケジュールを前倒しで組み、制度設計と勤怠システムの設定変更を同時に進めることが安全です。

2. なぜ上限緩和が議論されているのか

時間単位年休の上限見直しが求められる背景を整理します。社会的な働き方の変化と、現行制度の課題を対比させながら見ていきます。

"年5日上限"が現場とズレる理由

時間単位年休が導入された2009年当時は、在宅勤務や短時間勤務がまだ一般的ではありませんでした。導入目的も「通院や育児の一時的な私用対応をしやすくすること」に限定されており、制度の利用者は限られていました。

しかし、近年はテレワーク・時差出勤・副業など、勤務時間を柔軟に扱う働き方が広がっています。特に子育てや介護を担う世代では、「丸1日休むほどではないが、2〜3時間だけ勤務時間を調整したい」というケースが増えています。こうした実態に対して、現行の"年5日上限"では運用の自由度が不足しているとの指摘が出ています。

制度を導入している企業の多くは、従業員区分にかかわらず一律で「5日分上限」としており、結果的に年休が多く付与されている従業員ほど不利になる構造です。たとえば年20日付与の従業員でも、時間単位で使えるのは25%分(5日)に過ぎません。この硬直性が、制度を十分に活かしきれない原因の一つです。

一方で、企業側には「管理が煩雑になる」「申請件数が増える」といった懸念もあります。時間単位での取得が広がると、年休管理簿を時間換算で記録する必要があり、システム対応を怠ると集計ミスにつながります。

つまり、上限緩和の議論は単なる利便性向上ではなく、時代に合った管理の仕組みを再構築する契機でもあります。柔軟な制度設計を進めるためには、取得単位や承認ルールを明確にし、現場が迷わないような運用フローを整えることが欠かせません。

取得率を上げつつ休養を守る――上限緩和の狙い

上限緩和にはもう一つの目的があります。それは、有給休暇の取得率を引き上げることです。

政府は「年休取得率70%以上」を2025年目標に掲げていますが、実際の達成率は60%台半ばで推移しています(厚生労働省「令和6年就労条件総合調査」)。時間単位で使いやすくすれば、取得率の底上げが期待できるとされています。

時間単位年休は、日単位の休暇よりも"部分取得"がしやすく、業務を止めずに有休を活用できる点が特徴です。

たとえば、午前中に重要な会議を終えて午後2時間だけ早退する場合、日単位では丸1日消化になりますが、時間単位なら効率的に休暇を使えます。こうした積み重ねが、年休を「取りやすい・取り残さない」文化づくりにつながります。

一方で、時間単位取得が増えることで「断続的に勤務が続き、十分な休養が取れない」という懸念もあります。これが、制度設計上の最大のポイントです。緩和後も、厚労省は"休養確保の観点"を重視し、過剰な細分化を防ぐための上限設定を残す方向です。

また、年5日の年休取得義務制度(2019年施行)とは別管理が求められます。時間単位で取得した分は、義務取得の5日には算入できません。つまり、緩和後も「義務分+時間単位分」の二重管理が発生する構造は変わらない見込みです。

企業としては、時間単位年休を「休養の分断」ではなく「働きやすさの補助」として運用するバランスが求められます。休養の質を損なわずに制度を活かすためには、過度な分割取得を抑制しつつ、ライフイベントに応じて柔軟に対応するルールづくりがポイントです。

出典:厚生労働省「令和6年就労条件総合調査」

3. そもそも時間単位年休とは?基本を再確認

時間単位年休は、制度の枠組みを理解してこそ正しく運用できます。ここでは、法的な根拠や導入手続きの流れを整理したうえで、現場で混乱しやすいポイントを補足します。

現行制度の仕組みと法的根拠

時間単位年休とは、年次有給休暇を1時間などの細かい単位で取得できる制度です。2009年の労働基準法改正(平成21年1月施行)で新設され、働き方の柔軟化を目的として導入されました。

法的根拠は、労働基準法第39条および施行規則第24条の6にあります。企業が制度を導入するには、労使協定の締結と届出が必要です。協定では、次の4項目を明記しなければなりません。

① 対象となる労働者の範囲

② 1日を何時間とみなすか(所定労働時間の明示)

③ 取得単位(1時間、2時間など)

④ 年間の上限日数

この協定がない場合、企業には時間単位での取得義務はなく、日単位での年休のみが適用されます。つまり、時間単位年休は企業が任意で導入する制度です。

上限は「年5日分まで」。これは法律で定められた範囲であり、労使で「10日まで」と合意しても効力はありません。過度な分割取得による疲労蓄積を防ぐため、制度上の上限が設けられています。

制度を導入した企業は、就業規則にも「時間単位年休を設けること」「上限日数」「申請方法」などを明記する必要があります。

特に、労使協定と就業規則の内容が一致しているかは監査時にも確認されやすいポイントです。

なお、実務では次の2点が誤解されやすい部分です。

1つは「時間単位で取得した分は、年5日取得義務に算入できない」こと。もう1つは、「上限(年5日分=40時間)を超えた申請は年休として認められない」ことです。

これらを従業員に正しく周知しておくことで、申請トラブルを防ぎ、制度の定着が進みます。

4. 上限緩和後に想定される実務対応

制度変更があった場合、就業規則や勤怠管理システムの設定見直しが必要となります。ここでは、上限緩和を前提にした実務上の準備ポイントを整理します。制度改正の発表を待つよりも、今から下準備をしておけばスムーズに制度変更に対応できます。

就業規則・労使協定の改定ポイント

上限が「付与日数の50%」まで緩和される場合、最初に見直すべきは就業規則と労使協定の文言です。

時間単位年休を導入済みの企業の多くは、「時間単位年休の取得上限は年5日分まで」と明記されています。この記載を残したままでは、法改正後に制度が現実と食い違ってしまいます。

改定をスムーズに行うには、条文を可変的な表現にしておくのがポイントです。

たとえば、「時間単位年休の取得上限は、法令に定める範囲内で企業が定める日数とする」と記載しておけば、法改正があっても再度の規則改定を最小限に抑えられます。

また、労使協定の見直しでは、対象者区分や取得単位を改めて定義し直す必要があります。とくに、緩和後は付与日数に応じて上限時間数が異なるため、社員区分別(フルタイム/短時間など)の設定が実務的です。

この際、管理が煩雑にならないよう、端数処理や繰越の扱いも明記しておくと安心です。

制度改定にあわせて、従業員説明会や社内Q&Aを設けるのも有効です。

「上限が増えた=自由に使える」と誤解されることが多く、休養確保やチーム調整の観点を伝えておくことで、運用のトラブルを防げます。

さらに、就業規則改定時には労使過半数代表の同意と労働基準監督署への届出が必要です。

施行直前に慌てないよう、改正方針が固まり次第、文面案を作成しておくのが現実的です。

勤怠システムと管理体制の整備

上限緩和により、勤怠管理システムの設定見直しが必須になります。

現行では「年5日=40時間上限」を固定値で設定している企業が多いため、付与日数の50%を自動計算できる仕様へ変更する必要があります。

たとえば年休が20日付与されている場合、上限は80時間(1日の所定労働時間が8時間の場合)。システムが自動で上限値を算出し、申請時に警告を出す仕組みが理想です。

また、「日単位」と「時間単位」を同一画面で管理できる設計が望ましいです。Excelなど手動管理では、上限超過や残数ミスのリスクが高まります。時間単位での取得履歴をリアルタイムで確認できるようにすれば、担当者の確認工数を大幅に削減できます。

さらに、従業員からの申請・承認フローも見直しが必要です。

時間単位休の利用が増えると、承認依頼が細分化されるため、ワークフローの簡素化も重要になります。たとえば、一定時間以内の短時間休は承認を自動化し、上限超過や連続取得のみ人事部承認とするなど、実務に即したルールが現実的です。

勤怠管理システムの設定変更は社内で完結しづらいため、早めにベンダーへ相談しておくのが無難です。

制度改定や上限値の見直しに合わせて、サポート等に早めに相談し、設定変更を一緒に検証しておくと安心です。制度変更対応をスムーズに進めるには、ツール面と運用面の両方から整える視点が欠かせません。

5. 制度改正に対応できる「勤労の獅子」のサポート体制

制度変更のたびに勤怠管理システムの設定を直すのは、担当者にとって大きな負担です。

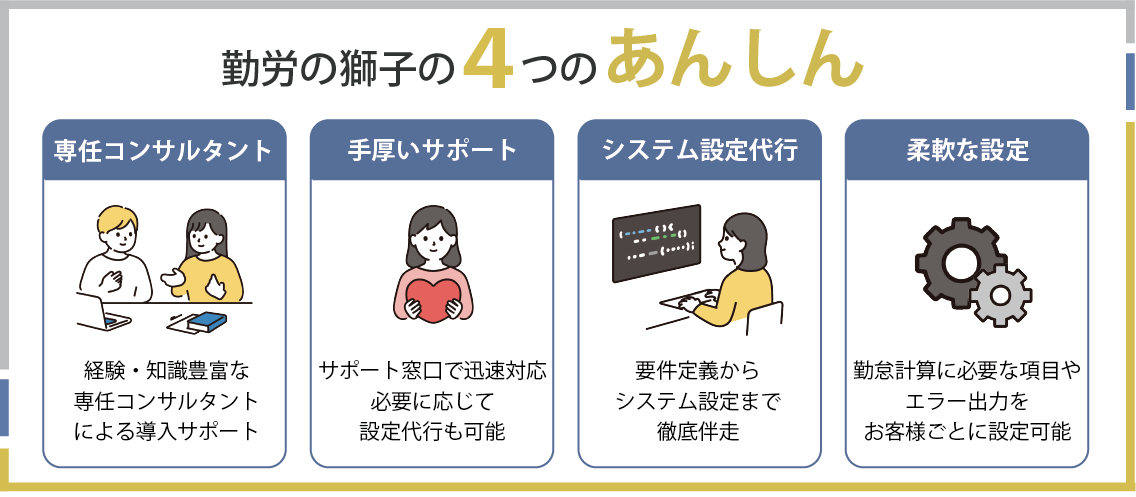

「勤労の獅子」なら、法改正や制度見直しの際に専用サポート窓口へ相談できる体制が整っており、制度変更に伴う設定変更の支援を行っています。

さらに、導入時には専任コンサルタントが制度設計から伴走。

就業規則や現場に合わせた形で制度を運用できるため、安心して導入することができます。

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

6. まとめ

時間単位年休の上限は、現行の「年5日分(40時間)」から付与日数の50%まで拡大される見込みで、2025年度中に制度案が固まる予定です。

企業としては、就業規則・労使協定・勤怠設定の3点を早めに見直すことが現実的です。

制度変更への対応力を高めておけば、改正が続く環境でも慌てずに対応できます。

時間単位年休の緩和は、単なるルール変更ではなく、働き方に合わせて休みを取りやすくするための制度進化です。

制度を形式的に終わらせず、「現場が使いこなせる仕組み」に落とし込むことが、担当者にとっていちばんの安心につながります。

導入のご検討・

ご相談はこちらから

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせは

03-5419-3663

受付時間10:00~18:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)